di Anna Bono

Dal VII secolo, sulle coste dell’Africa orientale, è fiorita la società urbana e mercantile Swahili, nata dall’incontro tra le popolazioni autoctone bantu e i colonizzatori arabo-islamici che stavano conquistando il continente. Su quelle coste, in Kenya, una antica città, Malindi, è stata radicalmente e irreversibilmente trasformata dagli italiani: non è successo all’epoca della colonizzazione europea, bensì circa 20 anni dopo che il paese era diventato indipendente; e non si è trattato, come altrove, di persone che agivano per conto di imprese nazionali o multinazionali o su mandato del governo italiano.

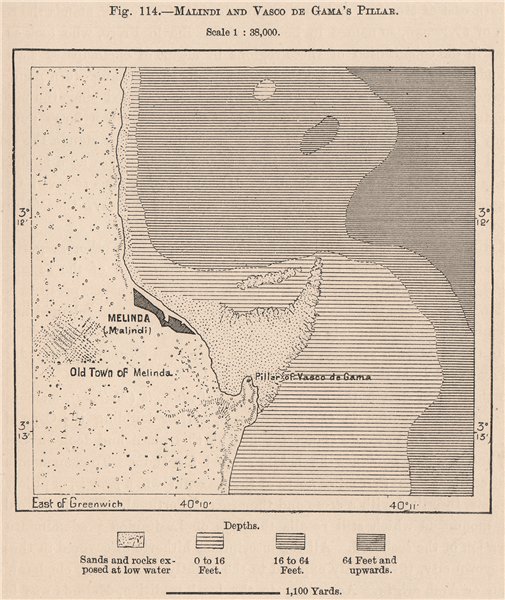

Malindi, fino agli anni 70 del secolo scorso, era una piccola città portuale di alcune migliaia di abitanti. Come all’epoca in cui, all’inizio del XIII secolo, i coloni arabi ne fecero un centro commerciale fiorente, consisteva in un quartiere arabo costruito in riva all’oceano Indiano, fatto di case in pietra di corallo, Shela, alle spalle del quale c’erano le capanne e le baracche dei Mijikenda, le tribù dell’immediato entroterra. A Malindi abitavano anche degli asiatici, discendenti delle famiglie portate in Kenya dagli inglesi a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Non lontano da Shela, infine, sorgevano alcuni alberghi frequentati da europei, prevalentemente inglesi e tedeschi, e i cottage degli inglesi residenti sugli altipiani che, a Malindi e in altre località della costa, andavano in vacanza o si trasferivano dopo la pensione.

Alla fine degli anni 70, però, a Malindi sono arrivati degli italiani – decine e presto centinaia di persone, alla spicciolata, partite dall’Italia per motivi e con i progetti più diversi – che in pochi anni ne hanno fatto un centro turistico in rapidissima espansione, gestendo quasi del tutto, direttamente o indirettamente, le attività del settore e il suo indotto. All’inizio degli anni 80 c’erano già una pizzeria, una gelateria, un ristorante che serviva pasta importata dall’Italia, tutti locali frequentati da italiani residenti e in vacanza.

L’impronta italiana più evidente è quella fin da allora impressa all’ambiente urbano. Tre italiani, seguiti da altri che li hanno imitati anche se non sempre con risultati altrettanto buoni, hanno incominciato ad acquistare terreni, a Malindi e nei villaggi costieri vicini, e a costruire ville, alberghi, complessi residenziali destinati ai turisti italiani che affluivano sempre più numerosi. Ispirandosi agli ambienti e agli scenari del film “La mia Africa”, uscito nel 1985, e reinterpretando la struttura e i decori delle case swahili di Shela, i metodi di costruzione tradizionali, i materiali edilizi locali – blocchi di corallo bianco per i muri, pietra di Galana per i pavimenti, makuti (le tegole di foglie di palma che ricoprono le capanne mijikenda) per i tetti, magogo (i pali e le travi di legno usati per sostenere soffitti e pareti) – hanno creato uno stile architettonico italiano, originale e splendido: hanno costellato Malindi di grandi, candide costruzioni con altissimi, spettacolari tetti di makuti, arredi etnici di produzione artigianale e ampie verande sorrette da colonne ricavate da tronchi d’albero, immersi in giardini incantevoli delimitati da siepi di bouganvilles di tutti i colori. Quasi subito sono stati costruiti anche dei quartieri nello stesso stile, ma con case più piccole, meno scenografiche e quindi meno costose, sempre però circondate dal verde.

Solo Shela non è cambiata nel tempo. Invece, tutto attorno, oltre alle centinaia di case e alle decine di alberghi e locali italiani, si sono moltiplicate attività commerciali, artigianali, agricole. Oggi la città ha più di centomila abitanti africani.

Si dice, a ragione, che a “inventare” Malindi, a trasformarla in una “perla dell’oceano Indiano”, capace di evocare le atmosfere coloniali della “Happy Valley”, la regione sugli altipiani dove vivevano i bianchi all’epoca di Karen Blixen, è stato Armando Tanzini, un inquieto, geniale artista e architetto livornese stabilitosi in Kenya negli anni 70. Suoi capolavori sono la casa in cui vive, a pochi metri dal Vasco da Gama Pillar (il navigatore portoghese Vasco da Gama salpò nel 1498 da Malindi alla volta dell’India, sfruttando i venti Monsoni) e il White Elephant Sea & Art Lodge, uno dei resort più belli della costa kenyana, entrambi presi a modello, copiati anche per la costruzione e l’arredo delle case e degli hotel più modesti.

Armando Tanzini definiva Malindi “un cavallo di razza” contro chi secondo lui la trattava come un “animale da soma”. Se infatti una parte degli italiani hanno puntato come lui su ville e hotel di lusso e atmosfera – Kilili Baharini, Luna House, Palm Tree Club, Leopard Point Resort, Simba wa kale… – destinati a una clientela medio alta e alta, molti altri invece si sono rivolti al turismo di massa, a clienti con poche aspettative, attratti dai prezzi economici di appartamenti e villette a schiera. La città ne ha sofferto: oltre i confini dei resort e delle ville nascosti e protetti da parchi e giardini, chiasso, polvere, sporco, confusione, troppe automobili, karaoke e discoteche di notte, a tutto volume sulle spiagge, tanti beach boys e prostitute confluiti dal resto del paese.

Se Armando Tanzini ha inventato Malindi, a rilanciarla ciononostante, all’inizio di questo secolo, è stato un altro italiano, Fabio Briatore, che prima ha costruito per sé una villa nel “tipico stile locale”, trasformata nel 2013 in resort a cinque stelle, e in seguito ha costruito un secondo resort per VIP, The Billionaire. In entrambi ha ospitato personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica come Silvio Berlusconi, Naomi Campbell, Simona Ventura, Fernando Alonso. Sul suo esempio, in quel periodo degli italiani celebri hanno anch’essi comprato casa a Malindi.

Ma, anche se ormai tutti parlavano italiano, si vedevano i canali televisivi italiani e nei supermercati si trovavano Nutella, pelati e parmigiano, i tempi d’oro erano finiti. Un susseguirsi di errori compiuti dagli operatori turistici, l’aumento esponenziale della delinquenza comune e altri fattori hanno ridotto i flussi turistici, molti anni prima che il Covid li interrompesse del tutto per quasi due anni. Nel 2017, in una Malindi da troppo tempo semi vuota, persino Briatore ha deciso di mettere in vendita i suoi resort. Il calo delle presenze ha colpito duramente hotel, ristoranti, residence, attività commerciali. Splendidi gusci vuoti, le ville e gli hotel cinque stelle di cui, nonostante gli scarsi introiti, i proprietari riescono a prendersi cura; in progressivo degrado, le strutture semi o del tutto abbandonate da chi non è in grado di sostenere le spese di manutenzione: così si presenta Malindi. Centinaia di italiani tuttavia continuano a viverci, sperando in tempi migliori: chi per scelta, potendo comunque permettersi lì un invidiabile tenore di vita, chi per necessità, perché altrimenti non saprebbe dove andare; tutti, forse, in qualche misura, riluttanti a lasciare la “Happy Valley” che hanno contribuito a creare, a immaginare una vita lontano dall’Africa.

Breve biografia dell’Autrice di questo articolo

Anna Bono è stata ricercatore in Storia e istituzioni dell’Africa presso il Dipartimento di culture, politica e società dell’Università di Torino fino al 2015. Dal 1984 al 1993 ha soggiornato a lungo in Africa svolgendo ricerche sul campo sulla costa Swahili del Kenya.

Dal 2004 al 2009 ha collaborato con l’Istituto superiore di studi sulla donna dell’Università Pontificia Regina Apostolorum.

Dal 2004 al 2010 ha diretto il dipartimento Sviluppo Umano del Cespas, Centro europeo di studi su popolazione, ambiente e sviluppo. Fino al 2010 ha collaborato con il Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Forum Strategico diretto dal Consigliere del Ministro, Pia Luisa Bianco.

Collabora con mass media prevalentemente di area cattolica.

Su Africa, relazioni internazionali, problemi di sviluppo, cooperazione internazionale, emigrazione ha scritto oltre 1.600 articoli, saggi e libri scientifici e divulgativi.