Un video prodotto da History Food Channel TV ripercorre i due meravigliosi giorni della prima edizione del Convegno.

Visibile in Vimeo, qui: https://vimeo.com/manage/videos/784771132

Buona visione.

Un video prodotto da History Food Channel TV ripercorre i due meravigliosi giorni della prima edizione del Convegno.

Visibile in Vimeo, qui: https://vimeo.com/manage/videos/784771132

Buona visione.

Monegasco e genovese sono due varianti dello stesso idioma.

Tutto questo emerge da un recente volume, “Gênes et la langue génoise, expression de la terre et de la mer, langue d’ici et langues d’ailleurs”.

Si tratta di una raccolta degli ”Atti del 16° colloquio internazionale sulle lingue dialettali“ (Monaco, 16 novembre 2019), pubblicati sotto la direzione di Claude Passet. Prefazione di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Formato 145 x 230 mm, 622 pagine, 90 illustrazioni, Monaco, Edizioni EGC, 2021. ISBN 978-2-911469-67-1.

La raccolta contiene trenta articoli, in francese, italiano e monegasco, di ricercatori, accademici, storici e linguisti di nove Paesi, dodici università e vari centri di ricerca.

I contributi riguardano la storia, la storia dell’arte, la lessicografia, la linguistica, la sociolinguistica del “mondo genovese” in senso lato (Liguria, Monaco, Provenza, contea di Nizza, Sardegna, Svizzera, Tunisia, Isole greche, mondo marittimo mediterraneo e Sud America), dal XII secolo ai giorni nostri. Particolare attenzione è stata dedicata al Principato di Monaco e al suo rapporto con l’area genovese.

Claude Passet è l’attuale presidente della Académie des Langues Dialectales de Monaco. L’Accademia ha avuto lo statuto approvato nel 1981, con il sostegno del Principe allora regnante Rainier III.

Abbiamo già parlato del monegasco in questo blog, pertanto ricordiamo ai nostri lettori che Il monegasco è una lingua italica, l’erede della parlata dei genovesi che occuparono la Rocca nel lontano 8 gennaio 1297. La lingua si è preservata fino ad oggi anche se vi sono stati cambiamenti, modifiche e interazioni con le parlate circostanti; nei luoghi vicini non si parlavano dialetti liguri, ma provenzali, definiti dai linguisti simili, ma non uguali e non sempre intercomprensibili.

La lingua di Genova ha avuto nei secoli una grande diffusione grazie al dinamismo dei suoi mercanti, banchieri e marinai. Non è un caso che Cristoforo Colombo fosse genovese.

In Corsica, in Sardegna vi sono località dove ancora lo si parla. In passato è stato presente in Tunisia, a Gibilterra; il dialetto di Buenos Aires è stato infarcito di parole liguri. Lo si parla ancora a Genova e in Liguria, ma non possiamo prevedere per quanto tempo ancora.

Secondo il grande storico Fernand Braudel, Genova, la Superba, è stata “una economia mondiale, uno stato globale, un impero senza territorio, Il suo tumultuoso gioco politico interno – scrive ancora Braudel – non avrà riflessi negativi sulle sue collettività all’ estero, una rete che va dal Mediterraneo orientale a Malaga e poi a Siviglia, a Nord a Londra, a Southampton e a Bruges, a Sud fino al Nord Africa. La sua forza è il sentimento di solidarietà e di lealtà delle collettività genovesi all’ estero..”.

Braudel, uno dei più importanti studiosi europei di questo secolo, era convinto che il capitalismo moderno fosse nato proprio a Genova. Nel suo saggio “Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II”, Braudel definisce gli anni dal 1550 al 1640 “il secolo di Genova”, perché nella città si sviluppò ogni tipo di commercio. I genovesi ancora oggi sono riservati, non amano esibire le loro ricchezze e i tesori della loro affascinante città, non si sa se per pudore o per difendersi da qualsiasi contaminazione.

Genova e la Liguria furono il centro di quel vasto mondo per l’appunto chiamato da storici, linguisti e storci delle lingue come “Celto-Ligure” perché la popolazione risultava da un misto di Liguri e Celti.

Sappiamo che i Liguri costituivano lo strato più antico dell’insediamento d’Italia, che risale all’inizio del secondo millennio a.C. Furono soggiogati e poi sterminati dai Romani nel II secolo a.C.

La loro lingua, il ligure, non era probabilmente di origine indoeuropea, ma pochi studi sembrano essere stati dedicati a questo argomento e la questione rimane tuttora aperta.

L’attuale lingua genovese conserva ancora influenze liguri, ma è diventata romano-celtica e indoeuropea.

Dal V secolo d.C., il ligure era così celtico da essere appena distinguibile dal gallico. Dal XIII secolo il genovese fu una lingua prestigiosa per le fiorenti attività economiche della Repubblica di Genova. Per tutto il Medioevo, il genovese fu usato come lingua amministrativa e come lingua diplomatica in gran parte del Mediterraneo. Nonostante una dominazione politica di cinque secoli, i genovesi non riuscirono a propagare la loro lingua, se non in alcune isole linguistiche della Corsica e della Sardegna; essi stessi adottarono il toscano come lingua scritta.

Il genovese rimase la lingua parlata dei genovesi fino al XIX secolo, ma declinò con la scomparsa della Repubblica di Genova.

Dall’inizio dell’Ottocento l’italianizzazione della Liguria ha portato alla dialettizzazione del genovese, ma il suo uso è continuato come lingua regionale in Italia (in Liguria), e sembra ancora abbastanza diffuso. In effetti, il numero di parlanti genovesi sarebbe di almeno 700.000, pari al 41% di una popolazione stimata di circa 1,7 milioni di persone. Oltre che in Italia, le varietà liguri-genovesi sono utilizzate a Monaco — lingua monegasca — e in Sardegna, in particolare a Carloforte (isola di San Pietro) e Calasetta (isola di Sant’Antioco), oltre che a Bonifacio (isola di Corsica ). Affinità linguistiche si possono osservare anche con alcuni dialetti meridionali d’Italia, in particolare il calabrese.

C’è chi si batte per la sua sopravvivenza, ma solo a Monaco ha acquisito dignità letterarie e uno status di lingua nazionale. Vi sono pure dizionari, grammatiche, fumetti di Tintin, reperibili alla FNAC di Monaco e un libro sul Papa emerito, “Joseph e Chico, ün gato chœnta a vita de Papa Benedetu XVI” pubblicato dalla Liamar Editions Monaco, reperibile presso l’editore.

Lo si studia a scuola, è obbligatorio, può essere materia d’esame per la maturità.

L’alfabeto è composto di 23 lettere, le stesse della lingua italiana ma non vi sono pertanto le lettere k, w e x. Le vocali si pronunciano come in Italiano quindi la “u” si pronuncia u non ü come in francese. La “e” e la “o” sono in generale più chiuse che aperte. Esiste il suono “û”. I dittonghi si pronunciano come in Italiano, cioè distaccando i suoni delle singole vocali, quindi aiga, che vuol dire acqua, si dice a-i-g-a.

Anche le consonanti si leggono come in italiano. C’è qualche problema con la pronuncia della “r” fra due vocali. La pronuncia esatta può essere recepita solo da un monegasco che parli monegasco. La “j” si pronuncia invece come in francese. La “c” ha anche il suono “ç” che si legge “s”, vedi “tradiçiun”. L’accento tonico è di solito sulla penultima sillaba.

Potete ora leggere correttamente e tranquillamente qualche proverbio

“U luvu perde u pûu ma non u viçi”. Siccome è facile, non vi diamo la traduzione.

Questo invece è più difficile: “Qandu a marina stirassa i massacàn, se nun ciœve ancœi ciœve demàn”. Quando il mare trascina i sassi, se non piove oggi pioverà domani.

Unire gli expat italiani: una priorità di Alter Italia

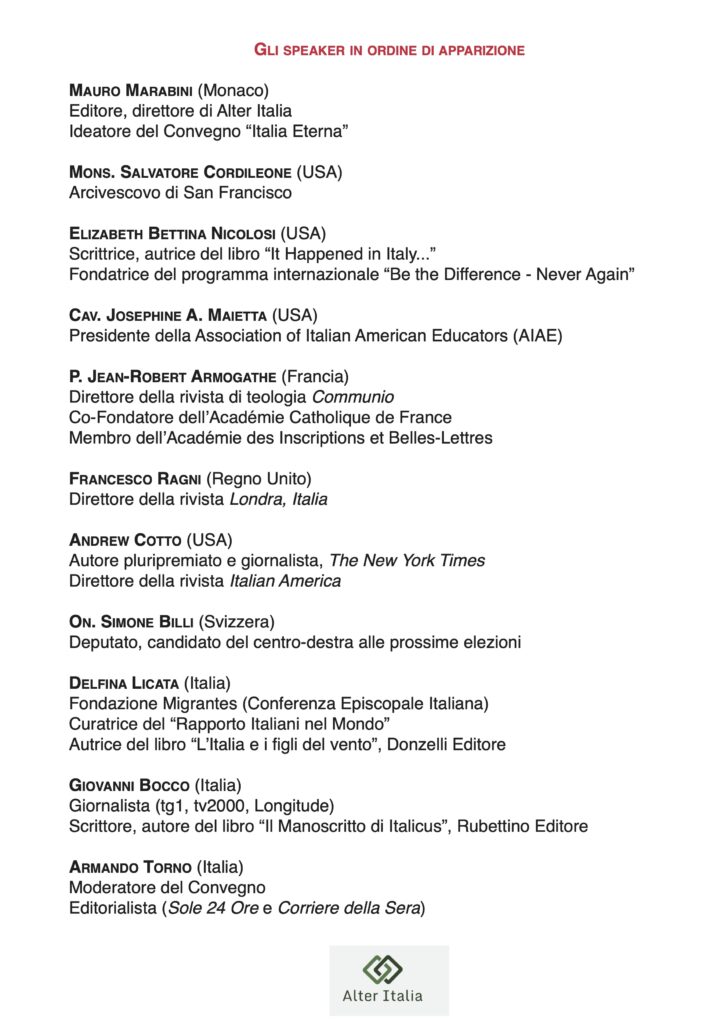

Il Convegno “Italia Eterna”, promosso da Mauro Marabini nel quadro delle attività di Alter Italia, ha concluso i lavori domenica 18 settembre.

I relatori, arrivati a Mentone (al Palace des Ambassadeurs dove si è svolto il Convegno) da diversi Paesi europei e dagli Stati Uniti, , hanno aggiunto preziosi pezzi ad un puzzle di idee, attività, riviste, libri e siti che hanno un denominatore comune: fare conoscere e amare l’Italia fuori dai confini nazionali.

In questo contesto, gli expat, termine anglo-sassone che non significa “emigrato”, ma “espatriato”, “residente all’estero”. Ed è ciò che sono questi uomini e donne che hanno scelto il mondo come luogo in cui vivere e lavorare, ma che si portano dentro l’Italie ed i suoi valori culturali impareggiabili, facendoli amare anche da coloro che incrociano la loro strada.

Per loro il tragitto dalla Madre Patria al Paese estero è un viaggio mirato verso una meta definita, la permanenza all’estero è un modo di diffondere le bellezze e l’importanza dell’Italia.

Tutto questo è stato ben sottolineato nelle varie conferenze e interventi che il Convegno ha ospitato.

Mauro Marabini ha fatto una panoramica della grandeur culturale dell’Italia che non è di oggi, ma ben di prima: è cominciata con l’epoca romana, un periodo in cui gli antenati degli Italiani di oggi hanno costruito strade, ponti e viadotti dai Pontus Euxinus (il Mar Nero), all’Albione (Regno Unito di oggi), passando per i vari Paesi europei. Una supremazia culturale che inizia già allora, con la lingua, i costumi e le costruzioni e continua oggi con la gastronomia, il design, l’industria, lo sport, il cinema e chi ne ha più ne metta.

Marabini ha spiegato anche che il patriottismo, “sonnolente” in patria, diventa forte e vivo quando si vive all’estero. E come potrebbe essere diversamente?

Ascoltando la conferenza di Padre Jean-Robert Armogathe, direttore della rivista Communio e fondatore dell’Académie Catholique de France, ci rendiamo conto anche dell’influenza politica che hanno avuto in Francia dei personaggi italiani notevoli come Mazarino o Caterina de’ Medici.

Andrew Cotto, autore pluripremiato e giornalista di New York Times, ha spiegato la gastronomia italiana e l’importanza che ha negli Stati Uniti, dove lui è nato da genitori italiani. Così come Josephine Maietta, presidente della Association of Italian American Educators (AIAE) che ha parlato del grande ruolo che ha l’insegnamento della lingua italiana negli Stati Uniti.

Sulla stessa lunghezza d’onda sono stati anche Mons. Salvatore Cordileone, arcivescovo di San Francisco e italo-americano di seconda generazione, che ha parlato di cosa vuol dire avere radici italiche negli Stati Uniti.

Sempre dagli USA è arrivata anche la scrittrice italo-americana Elizabeth Bettina Nicolosi che ha condiviso la sua scoperta di un campo di concentramento anomalo, situato in un paesino della Campania (chiamato Campagna, vicino ad Eboli), durante la seconda guerra mondiale, in cui i prigionieri ebrei erano trattati umanamente grazie al popolo italiano.

Da Londra ha partecipato Francesco Ragni, direttore della rivista Londra, Italia, che ha descritto la vita degli italiani che vivono e lavorano in Gran Bretagna.

L’Italia è stata rappresentata da due esperti in materia di espatriati: Delfina Licata, curatrice del Rapporto degli Italiani nel Mondo, edito dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana (nonché autrice del libro “L’Italia e i figli del vento”, Donzelli Editore) e da Giovanni Bocco, giornalista del TG1 e scrittore, autore dello straordinario libro “Il Manoscritto di Italicus”, Rubettino Editore.

Il Convegno è stato moderato da Armando Torno, editorialista di Sole 24Ore e Corriere della Sera.

La stampa internazionale era ben presente, proveniente da 18 Paesi.

Anche la parte conviviale del Convegno è stata un inno all’Italia, con una cena di gala intitolata “Viaggio in Italia”, dove ad ogni piatto è stato abbinato il vino giusto, spiegato dalla sommelier Laura Marsotto di Monte-Carlo.

L’ultimo giorno del Convegno è stato dedicato al turismo ed alla vista del villaggio medievale di Dolceacqua, in Italia, vicino al confine francese.

È stata annunciata anche la presenza della stampa italiana all’estero in uno stand comune che sarà presente al Salon du Livre Spirituel des Rivieras a Mentone, il 15 e 16 ottobre 2022.

Mauro Marabini ha concluso i lavori annunciando la creazione di una piattaforma che sarà usata da questo network che si sta formando tra le varie realtà italiche, per dare ancora più significato all’italicità e rinnovando l’invito ai presenti di partecipare al prossimo Convegno che avrà luogo nel 2023 sempre a Mentone.

di Anna Bono

Per qualcuno, e forse per molti, Kuki Gallmann è un personaggio di fantasia, la protagonista di un bel film del 2002, Sognando l’Africa, interpretato dall’attrice Kim Basinger. Ma Kuki invece esiste, è una persona reale. È italiana, nata a Treviso, e vive in Africa da 50 anni, da quando cioè nel 1972, all’età di 29 anni, si è trasferita con il marito Paolo e con il figlio, il piccolo Emanuele nato da un precedente matrimonio, in una tenuta di 100.000 acri acquistata in Kenya: il Ranch Ol ari Nyiro, situato a nord della capitale Nairobi, sul bordo orientale della Rift Valley.

È li che Kuki abita anche adesso, insieme alla figlia Sveva. Paolo ed Emanuele invece non ci sono più. Paolo è morto nel 1980. Era andato sulla costa a ritirare una culla di legno intagliato commissionata a un artigiano locale per Sveva che stava per nascere. È deceduto in un incidente d’auto sulla strada Mombasa-Nairobi. Tre anni dopo è morto anche Emanuele, che aveva solo 17 anni, ucciso dal morso di un serpente velenoso. Nel loro ricordo Kuki ha istituito l’organizzazione no profit Gallmann Memorial Foundation.

Kuki e Sveva hanno fatto di Ol ari Nyiro una riserva faunistica, la Mukutan Conservancy, dove vivono centinaia di elefanti, bufali, zebre, antilopi e gazzelle; e ancora, ghepardi, leopardi e leoni – i grandi predatori della savana – e innumerevoli varietà di uccelli. La riserva è aperta ai visitatori ai quali si offrono le emozioni dei game safari su jeep e a piedi. Per ospitarli è stato costruito il Mukutan Retreat, un lodge realizzato fondendo stile coloniale, a sua volta sintesi di culture – inglese, indiana, araba, swahili… – e soluzioni architettoniche pensate per integrare gli edifici nella natura e limitarne l’impatto ambientale. I cottage sono modellati nella roccia e arredati con mobili e oggetti da tutto il mondo in una sintesi squisita.

“Questa è l’Africa, e la più selvaggia, indisturbata e imprevedibile – si legge nelle brochure che descrivono la riserva – ogni desiderio è curato nei minimi dettagli, il Mukutan Retreat fa sentire i propri ospiti come se fossero su un mondo a parte, indimenticabile, un tempio della natura”.

Ma quello che non tutti i visitatori sanno quando lasciano la riserva, forse già come Ernest Hemingway pervasi di nostalgia d’Africa e desiderio di ritornare, è che la Mukutan Conservancy, questo tempio della natura al quale Kuki e Sveva Gallmann hanno dedicato tutta la vita, per esistere ha bisogno di essere difesa da un esercito di ranger armati.

In Kenya, come in gran parte dell’Africa, la fauna selvatica, un patrimonio dell’umanità, è sotto costante, duplice minaccia: di essere decimata dai bracconieri, che riforniscono di zanne, corni di rinoceronte, pelli di pangolino gli insaziabili mercati asiatici, e di essere privata dell’habitat dai pastori transumanti, che invadono parchi e riserve con le loro mandrie.

Da sempre gli africani integrano con la caccia le loro tradizionali economie di sussistenza. Ma a uccidere gli animali selvatici a milioni adesso sono i bracconieri che agiscono in bande, dotati di fuoristrada, armi sofisticate, sistemi satellitari per individuare gli animali, persino di fucili con silenziatori e costosissimi visori notturni infrarosso di terza generazione, e sono collegati alle reti internazionali del contrabbando di prodotti della fauna selvatica, un commercio illegale che può fruttare anche 23 miliardi di dollari in un anno. Al chilogrammo i corni di rinoceronte valgono più di 90.000 dollari, le zanne di elefante da 1.000 a 1.500 dollari. L’incuria, la connivenza e, troppo spesso, la complicità di funzionari, politici, militari consentono ai bracconieri di agire su vasta scala. Attratti dai profitti elevati, anche alcuni dei gruppi jihadisti che infestano il continente sono entrati nel traffico. Gli al Shabaab somali affiliati ad al Qaeda, ad esempio, ricavano dal contrabbando dell’avorio, frutto del bracconaggio in Kenya, fino al 40 per cento dei fondi con cui si finanziano. L’agenzia di informazione Maisha consulting per questo ha coniato uno slogan: “il jihad africano: prima massacra animali innocenti e poi fa strage di persone innocenti”.

I pastori e il loro bestiame rappresentano l’altra minaccia: non solo alla fauna selvatica, ma anche ad alcuni degli ecosistemi africani più fragili e alla biodiversità, oltre che alla sicurezza delle comunità contadine con cui entrano in competizione per il controllo di terre fertili e punti d’acqua. Quello tra tribù di pastori e di agricoltori è uno conflitto plurisecolare, dalle sorti alterne. In passato spesso è stato vinto dagli agricoltori, più forti per numero e risorse. Poi qualcosa è cambiato. In tutta la fascia sub-sahariana i pastori, che appartengano alla grande famiglia etnica dei Fulani-Peul dell’Africa occidentale e centrale o alle tribù nilotiche – Samburu, Maasai, Pokot… – che popolano le savane dell’Africa orientale, hanno sostituito lancia, arco e frecce con gli AK47 e con altre armi moderne. Per i pastori africani il bestiame è anche un fondamentale simbolo di status. Per questo cercano di moltiplicare il numero di capi in loro possesso, anche oltre il limite della sostenibilità ambientale. Le armi servono a rubare capi di bestiame, attaccare e incendiare villaggi di contadini costringendo gli abitanti a trasferirsi altrove e assicurarsi nuovi e più vasti territori in cui far pascolare le mandrie. In Kenya difficilmente riescono a sconfinare nelle regioni ben coltivate dalle etnie dominanti Kikuyu e Kamba e allora entrano con le mandrie nelle riserve faunistiche. Pur sapendo il danno che infliggono al paese, in cui il turismo è una delle principali voci di bilancio, dei leader politici li istigano a farlo, gridando all’ingiustizia, per ottenere consenso politico e voti.

Per i bracconieri la Mukutan Conservancy è una ricca concentrazione di animali selvatici a cui attingere, se solo non fosse così ben custodita da ranger armati. Per i pastori è una quantità di acqua e pascoli a portata di mano, ma inaccessibili, di cui non vedono l’ora di appropriarsi. Gli uni e gli altri vogliono liberarsi di Kuki Gallmann e della Mukutan Conservancy, disposti a tutto, anche a uccidere.

Hanno provato più volte a minacciare Kuki per indurla ad andarsene. Nel 2017 ci sono quasi riusciti. La mattina del 23 aprile 2017 Kuki è stata vittima di un agguato. Giorni prima, decine di uomini armati avevano attaccato la sua proprietà ed erano riusciti a incendiare uno dei cottage del lodge. Solo per miracolo i proiettili non avevano colpito la figlia Sveva accorsa sentendo grida e spari. Quella mattina, accompagnata dal personale del Kenya Wildlife Service e da alcuni suoi ranger, Kuki era andata a fare un sopralluogo dei danni subiti. Prudentemente, come di consueto, stavano tornando indietro per una pista diversa da quella percorsa all’andata. Ma a un certo punto hanno trovato la strada sbarrata da un albero caduto e sono stati costretti a fermarsi. Allora tre uomini sono sbucati dalla boscaglia e hanno aperto il fuoco. Kuki è stata ripetutamente colpita all’addome. Trasportata d’urgenza all’Aga Khan Hospital di Nairobi, è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico. Per settimane si è temuto per la sua vita. Sono trascorsi mesi prima che potesse tornare a casa. L’attentato – non si è saputo se gli autori fossero bracconieri o pastori – l’ha spaventata, ma l’ha resa ancora più determinata a proteggere la sua riserva naturale.

Quattro anni dopo, il 13 maggio 2021, Kuki era alla guida della sua auto quando di nuovo è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco sparati da un gruppo di pastori entrati di nascosto nella riserva. Ferita a una gamba, sotto il ginocchio, è stata ricoverata in un ospedale della capitale e sottoposta a un intervento chirurgico. Per delle serie complicazioni sopravvenute, ha potuto lasciare l’ospedale solo dopo tre mesi e ancora una volta è tornata a casa.

“Ha la grazia di una aristocratica italiana e la volontà inarrestabile di un branco di elefanti – ha scritto di lei la produttrice cinematografica Allyn Stewart – combatte per gli animali come fossero suoi figli, tratta e media con le tribù in conflitto come se fossero la sua famiglia e si prende cura della terra come se fosse lei stessa Madre natura. Lei e sua figlia Sveva hanno fatto della conservazione della natura e della fauna selvatica la loro missione”.

“I veri monumenti – dice Kuki – non sono più Firenze e Venezia. Tutto ciò che è fabbricato dall’uomo può essere in qualche misura rifatto. L’elefante, il rinoceronte, le foreste, le sorgenti naturali… una volta persi, sono persi per sempre”.

Riceviamo e pubblichiamo l’ottimo articolo del giornalista Luca Caruso.

“Qual è la condizione reale della lingua italiana nel mondo? O, per meglio dire, quale posto occupa la nostra lingua nella attuale società caratterizzata principalmente da scambi economici, commerciali, culturali, perennemente connessa e interdipendente, in una parola, globalizzata?”.

È la domanda con la quale si apre il volume “Italiano 2020: lingua nel mondo globale. Le rose che non colsi…”, realizzato per conto dell’Istituto di Studi politici San Pio V di Roma – che da cinquant’anni è impegnato nello studio della società italiana e delle dinamiche che muovono lo scenario internazionale – e pubblicato dall’Editrice Apes a cura di un comitato di specialisti ed esperti composto da Benedetto Coccia, Massimo Vedovelli, Monica Barni, Francesco De Renzo, Silvana Ferreri, Andrea Villarini.

La ricerca, nata da un’idea del linguista Tullio De Mauro, analizza la diffusione della lingua italiana nel mondo e il suo intrinseco legame con gli aspetti culturali, economici, sociali e politici. In questa prospettiva, lo studio si propone di fornire un quadro della situazione della lingua italiana nel mondo e un’analisi della sua posizione nell’attuale società globalizzata, attraverso le testimonianze di coloro che sono coinvolti direttamente sul campo. Si tratta di docenti, enti di formazione, imprenditori, direttori di istituti di cultura, associazioni culturali e professionali, che hanno permesso di svolgere un’attenta analisi e di elaborare proposte di intervento per tutti gli attori implicati nella politica linguistica e culturale italiana in prospettiva internazionale.

L’indagine ha avuto un carattere spiccatamente qualitativo: i numeri su chi studia l’italiano nel mondo sono noti e facilmente reperibili in rete. Non bastano, però, a spiegare la variegata situazione, le diverse posizioni che l’italiano assume entro il mercato globale delle lingue, le conseguenze delle dinamiche globali sui pubblici e sulle loro motivazioni al suo apprendimento.

Nei decenni recenti sono infatti intervenuti profondi cambiamenti sia nel sistema formativo italiano, sia nella dialettica fra le lingue in quanto possibili oggetti di interesse per gli stranieri. Sono emersi nuovi profili professionali legati al sistema della formazione e all’industria culturale delle lingue, nuovi sistemi di comunicazione si sono imposti nel mondo globale.

Per questo motivo, la ricerca si presenta con un approccio nuovo rispetto agli studi precedenti e si conclude con una serie di proposte operative elaborate in sette punti, per una strategia di rilancio dell’italiano nel mondo.

Come reagiscono, quindi, l’italiano e il suo sistema formativo in Italia e all’estero a tali cambiamenti?

L’indagine promossa da De Mauro ha individuato più di 150 testimoni che operano nel mondo in vari ambiti connessi con la diffusione della lingua e della cultura italiane. Gli intervistati hanno fornito un quadro che l’indagine ha cercato di ricomporre sia nei suoi aspetti positivi, sia nei punti che mostrano criticità che vanno affrontate rapidamente ed efficacemente.

Gli stranieri guardano all’italiano e al suo spazio linguistico e culturale perché è un terreno di valori, di sensi non alternativi, ma certamente complementari a quelli “di plastica” e massificati del mondo globale.

Lo spazio dei linguaggi, delle culture e delle lingue d’Italia nel mondo è un terreno dove si recuperano valori importanti: il senso del gusto e del buon gusto, della bellezza, del rapporto autentico con la natura, il senso di un modo intenso e profondo di stare insieme, le forme di una socialità che riscopre i valori umani. Lo spazio linguistico e culturale italiano è il luogo dove la lingua, le lingue sono forme culturali, porte di accesso al patrimonio di cultura intellettuale e alle forme della cultura materiale così come questa è cercata e reinterpretata attraverso le visioni del mondo contemporaneo.

L’italiano è, così, lingua di cultura, lingua di culture, lingua di autentiche e profonde relazioni sociali, ma anche strumento e forma della nostra economia e del suo made in Italy.

Ciò che anzitutto emerge dallo studio è l’esistenza di uno “spazio linguistico italiano globale”, un fenomeno certamente variegato e complesso, contraddistinto dalla sopravvivenza di “italiani regionali”, parlati dagli emigrati di prima generazione e inevitabilmente legati all’evoluzione delle comunità italiane, e da neoformazioni linguistiche, derivanti dall’incontro tra le lingue portate dall’Italia e le lingue del territorio ospitante.

E, in secondo luogo, la forza della cultura e della lingua come protagoniste e veicolo primario per la conoscenza e la diffusione dell’italianità nel mondo: un sistema integrato lingua-cultura-economia-società, forte di eccellenze italiane riconosciute universalmente negli ambiti più diversi: dalla filiera agroalimentare alla moda, dalla musica (due nomi su tutti: Luciano Pavarotti ed Ennio Morricone) all’automobilismo (si pensi alla Ferrari), dall’architettura allo sport alla letteratura, classica e contemporanea. Una presenza che ha quindi superato la semplice diffusione di una lingua e che vive di una propria forza propulsiva, grazie alle diverse espressioni, ovunque apprezzate, del made in Italy.

Il volume “Italiano 2020: lingua nel mondo globale. Le rose che non colsi…” è stato presentato a Roma, nella Sala Conferenze di Palazzo Theodoli Bianchelli, una delle sedi della Camera dei Deputati, lo scorso 4 maggio, in un incontro promosso dalle deputate Angela Schirò, membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea, e Lucia Ciampi, membro della Commissione Affari costituzionali.

Quest’ultima ha spiegato il senso della ricerca, definendola “molto importante e innovativa”, notando che essa intende studiare il fenomeno linguistico in Italia e “vuole illustrare la condizione reale della lingua italiana nel mondo attraverso un’analisi non solo quantitativa ma anche qualitativa”. È infatti necessario “capire dove si parla l’italiano, chi lo insegna, chi lo studia, perché e dove”. La ricerca, pertanto, “parte dal basso” e mira a “comprendere le dinamiche della diffusione, verificando l’efficacia delle strategie e delle politiche linguistiche in uno scenario di globalizzazione in costante evoluzione”. Per farlo, “è stato necessario interrogare i protagonisti dell’italiano nel mondo: docenti, studenti, imprenditori e associazioni italiane all’estero. Un lavoro ampio grazie al quale sono state elaborate alcune proposte per il rilancio culturale della lingua italiana nel mondo”.

Angela Schirò ritiene sia “opportuno e utile ridimensionare l’enfasi dello straordinario e inaspettato successo dell’italiano all’estero, che si riassume spesso nello slogan, mai veramente documentato, della quarta lingua più studiata al mondo, indagando più a fondo il fenomeno”.

Riferendosi al Covid, Schirò ha rilevato che “molti di noi hanno la sensazione che l’arrivo della pandemia, con la didattica a distanza, abbia lasciato conseguenze sulla stessa didattica e su alcuni enti gestori di corsi di lingue meno attrezzati”. “Se a ciò si aggiungono le difficoltà che la transizione regolamentare dal precedente (ex Legge 153, relativa a ‘Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all’estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti’) al nuovo sistema sta comportando per diversi attori attivi in questo settore, credo che si rafforzino l’esigenza e l’urgenza di ridefinire il quadro generale della nostra lingua nel mondo” ha affermato Schirò, sottolineando, tra l’altro, come “dopo la crisi globale del 2008 si sia aperto un ampio mercato dell’insegnamento delle lingue e come questa ricerca offra una visione più complessiva di quanto sinora praticato”.

“Abbiamo bisogno di concretezza sulla situazione della nostra lingua nel mondo e sulle sue prospettive”, l’appello della deputata, che ha voluto anche sottolineare come la ripresa dei flussi di emigrazione all’estero abbia posto nuove sfide. Al giorno d’oggi, infatti, “non c’è più l’idea di tornare in Italia per i figli degli emigrati. Ma è l’opzione multilinguistica a essere consapevolmente perseguita. Quindi sono tanti gli interrogativi ai quali dobbiamo rispondere, sia per l’emigrazione che riguardo all’immigrazione e ai figli di chi entra nel nostro Paese”.

Monica Barni, dell’Università per stranieri di Siena, ha notato come questa sia “una ricerca che nasce dall’ascolto”, una capacità cara al professor Tullio De Mauro, cui si deve la volontà di questo lavoro. “Attraverso l’ascolto dei professionisti della lingua nel mondo, in questa ricerca abbiamo portato suggerimenti che arrivano da chi è in trincea nell’insegnamento dell’italiano”.

Paolo De Nardis, presidente dell’Istituto di Studi politici San Pio V, ha messo in rilievo l’importanza di impostare un “discorso sistemico, poiché è un argomento che passa dalla cultura, all’economia e alla politica. La lingua è un processo identitario e può anche esser conflittuale”. “La ricerca empirica sugli operatori – ha aggiunto – è importante perché c’è un’unione tra il momento linguistico e quello economico, sociale e politico. E pone le basi per un discorso che noi vogliamo sviluppare, perché arricchisce noi stessi e può contrassegnare la vita del nostro Istituto”.

Massimo Vedovelli, dell’Università per stranieri di Siena, è entrato nello specifico del progetto, che si differenzia dai lavori di ricerca realizzati in passato, in cui si puntava principalmente su un approccio quantitativo. Ne emergevano dati che “vedevano la nostra lingua stare in buona salute in termini di nuovi corsi e nuovi studenti, con il 24 per cento degli allievi che dichiarava di avere interesse nella lingua per motivi di lavoro. Ma poi si è registrato un rallentamento di nuovi iscritti durante la crisi del 2008-2010. Una crisi non solo dell’italiano, ma anche delle altre lingue. Però, dopo qualche anno, le altre lingue sono tornate a crescere, mentre l’italiano no. Avevamo tanti dati quantitativi, ma dovevamo capire il modello. E dunque è partita un’analisi qualitativa, andando a parlare con i professionisti. Abbiamo realizzato interviste a 153 testimoni privilegiati: insegnati, stranieri, intellettuali e imprenditori”, ha spiegato.

E alla fine la ricerca getta un piccolo allarme sulla questione futuro: c’è infatti un “grande patrimonio di proprietà intellettuale che rischia di non avere presa nel domani. Una situazione molto fluttuante e molto diversificata. Una situazione di incapacità di fare sistema”. Secondo Vedovelli, è necessario “mettere mano al quadro normativo. Per anni c’è stata una sola legge, è ora di fare di più, c’è necessità di uno sforzo, dobbiamo tenere i piedi in tante staffe, senza fermarsi a una visione retorica dell’italianità”. L’italianità, infatti, anche dal punto di vista linguistico, “richiede strumenti, che significano investimenti di sistema. E bisogna utilizzare anche gli strumenti nuovi. Siamo in un forte ritardo rispetto alle altre lingue”. Per questo, in vista di una “ripartenza del Paese occorrerebbe ragionare non tanto in termini di ripresa dell’export dei prodotti italiani, quanto in termini di internazionalizzazione dell’intero Sistema Italia, partendo proprio dall’insegnamento della lingua italiana, all’estero come in Italia”, ha proposto Vedovelli.

È quindi intervenuto Alessandro De Pedys, vicedirettore generale per la Diplomazia pubblica e culturale e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “Noi sappiamo che la lingua è l’essenza del nostro patrimonio culturale, ma è anche un veicolo”, ha osservato. Nonostante “i problemi”, “l’italiano continua a rappresentare un polo di interesse per diverse ragioni. Si parla spesso di Italia come superpotenza culturale, e non c’è dubbio che nel mondo l’italiano è conosciuto attraverso la cultura. Sulla base dei nostri dati, sono circa 2 milioni gli studenti italiani. La Farnesina contribuisce con circa 430mila studenti tra Istituti italiani di Cultura nel mondo, scuole statali e paritarie e corsi degli enti gestori. Sono numeri importanti, che vanno consolidati e incrementati. ‘Italiano2020’, oltre a fornire dati su chi, dove, per quanto tempo, studia l’italiano, sottolinea la grande diversità in cui operiamo. Per questo noi vogliamo lavorare facendo sistema, facendo rete. Stiamo lavorando tenendo conto delle diverse realtà in cui operiamo. L’idea – ha concluso De Pedys – è di muoversi su diversi binari. Attraverso un impegno condiviso possiamo fare dell’italiano una lingua globale”.

Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, ha fatto riferimento al “mercato globale delle lingue”. E la lingua italiana, a suo parere, deve essere intesa “in termini economici”. Occorre però “essere in grado di rinnovare l’offerta, anche in modo digitale, decuplicata durante la pandemia. Dobbiamo credere di più a un’Italia globale attraverso la sua lingua”.

È infine intervenuto Michele Schiavone, segretario generale del Consiglio generale degli eletti all’estero. “La lingua è lo strumento identitario dell’Italia, parte fondamentale dei quasi 6 milioni di iscritti Aire, dei circa 80 milioni di italo-discendenti e dei circa 250 milioni di italici. L’italiano è il collante tra le comunità e l’Italia. Ma ha ancora tante potenzialità inespresse. Noi italiani all’estero siamo interpreti attivi di quel soft power di cui parla la ricerca. Dispiace che in questo tipo di lavori sia spesso dimenticato quanto di buono è stato fatto in questi anni con la Legge 153, che ha formato una grande comunità. L’idea di grandezza del nostro Paese, se non è accompagna da una proposta culturale che continui a tenere legati gli italici all’Italia, rischia di diventare una scommessa perdente. Per cui, anche nel mercato delle lingue è opportuno investire, sottolineando la necessità di fare sistema. E per questo sarebbe utile creare un ministero per gli italiani nel mondo”.

Luca Caruso

Il vino è cultura, storia, tradizione, identità, ma l’insensibilità di molti parlamentari europei ha rischiato di disperdere tutto questo; per fortuna il pericolo è stato sventato.

Riassumiamo citando la stampa di settore; parliamo di fatti successi in piena pandemia e prima dell’inizio della guerra.

Altri interessi hanno attirato il pubblico, ma qui ne vogliamo parlare. Difendere il vino è anche un modo di difendere i valori di una Europa autentica.

“È stato respinto il tentativo di demonizzare il consumo di vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta già adottati per le sigarette, l’aumento della tassazione e l’esclusione dalle politiche promozionali dell’Unione Europea, nell’ambito del Cancer Plan proposto dalla Commissione Europea”.

“C’è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro”.

È questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvate martedì 15 febbraio 2022 dall’Europarlamento.

Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta, e introdotto l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche con l’inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol.

“Il Parlamento Europeo salva quasi diecimila anni di storia del vino le cui prime tracce nel mondo sono state individuate nel Caucaso mentre in Italia si hanno riscontri in Sicilia già a partire dal 4100 a.C”, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ringraziare per il lavoro di squadra i parlamentari italiani per la difesa di un settore che vale 12 miliardi di fatturato (dei quali 7,1 miliardi di export) e offre direttamente o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone secondo l’analisi della Coldiretti.

L’esistenza della straordinaria scoperta archeologica del vino in Sicilia in tempi così remoti merita qualche approfondimento. È stato prodotto sotto il sole della Sicilia, quasi 6.000 anni fa, il vino più antico d’Italia e di tutto il Mediterraneo occidentale: i residui sono stati individuati in una giara dell’Età del Rame rinvenuta in una grotta del Monte Kronio, a Sciacca, in provincia di Agrigento. A condurre le analisi è stato un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall’archeologo Davide Tanasi dell’Università della Florida Meridionale (già coordinatore dei recenti scavi a Villa Romana), a cui hanno preso parte anche il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l’Università di Catania e gli esperti della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. La scoperta, pubblicata su Microchemical Journal e rilanciata dall’ANA (Associazione Nazionale Archeologi), dimostra che la viticoltura e la produzione di vino in Italia sono più antiche del previsto: non sarebbero cominciate nell’Età del Bronzo, come ipotizzato finora, bensì quasi 3.000 anni prima.

“Ricerche precedenti avevano rinvenuto in Sardegna dei semi di Malvasia datati tra il 1.300 e il 1.100 a.C., ma questi reperti attestano solo la pratica della viticoltura. La nostra ricerca, invece – spiega Tanasi – identifica i residui della fermentazione, che implicano non solo la viticoltura, ma anche la produzione vera e propria del vino”. Le tracce di acido tartarico e dei suoi sali ritrovate nella giara non permettono di sapere se quell’antichissimo vino era rosso o bianco. Anche l’identikit dei suoi produttori non è ancora ben definito: “Sappiamo che questi territori erano abitati da comunità di agricoltori e allevatori, in cui iniziava a prendere piede la produzione tessile – precisa l’archeologo – mentre non abbiamo grandi evidenze di metallurgia”.

Certo, avere una tradizione così antica legata al vino fa dell’Italia una terra di elezione er questo nettare degli Dei. Abbiamo forse più “diritti” degli altri di parlare del vino e di scrivere libri. Infatti la produzione letteraria vinicola italiana è di tutto rispetto.

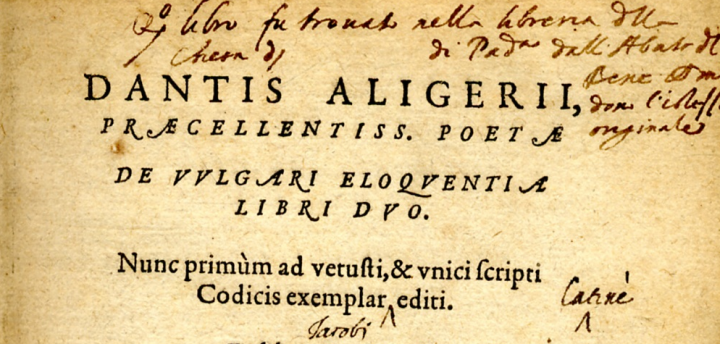

L’importanza della letteratura enologica, agronomica e viticola in terra italica, a partire dal secolo XIV e soprattutto in quelli successivi, è davvero rilevante. Naturalmente non è pensabile parlare dei libri che si occupano di vino senza fare riferimento ad alcuni elementi tra loro strettamente collegati: lo sviluppo delle tecniche agrarie, del pensiero e delle competenze scientifiche (e del nuovo veicolo comunicativo rappresentato dai caratteri a stampa grazie all’adattamento di un torchio da vino), da cui il maggior potere entro le corti, non senza conflitti col potere temporale papale e laico, degli scienziati; i cambiamenti nell’organizzazione sociale e l’emergere di nuovi ceti produttivi; il potere medico (diversi dei trattatisti di enologia sono ancora medici secondo l’antica tradizione e ciò a significare non solo l’uso del vino nella farmacopea, come già evidenziato nel capitolo precedente, ma anche lo stretto connubio tra piacere e cura di cui l’arte medica e il potere derivante sono ancora pienamente titolari); la concezione del bello e del buono, soggetta a nuovi canoni interpretativi, che si fa strada tra le arti e nella gastronomica.

Occorre cominciare la narrazione dal Ruralium commodorum libri XII di Pier de’ Crescenzi, scritto nel 1305 circa, che viene dedicato a Carlo II d’Angiò, re di Sicilia (detto lo Zoppo, 1254-1309): diffuso come manoscritto in 109 copie, ha la prima edizione a stampa soltanto nel 1471. Poi alcune altre edizioni ravvicinate a fine Quattrocento: In commodum ruralium cum figuris libri duodecim, Speier, Peter Drach, c. 1490-1495; De Agricultura, Venezia, Matheo Capcasal, 1495. E di altre ancora nel Cinquecento: P. Crescenzi, De’ Opera di agricoltura. Ne la qual si contiene a che modi si debbe coltiuar la terra, seminare inserire li alberi, gouernar gli giardini e gli horti, la proprieta de tutti i frutti*, in Venegia, per Bernardino de Viano de Lexona vercellese, 1536; Id., Opera d’agricoltura, in Venegia, per Bernardino de Viano de Lexona, 1528; Id., Opera d’agricoltura, in Venegia, per Bernardino de Viano, 1538; Id., De omnibus agriculturae partibus, & Plantarum animaliumq; natura & utilitate lib. XII*…, Basileae, per Henrichum Petri, 1548.

Le diverse ristampe di un testo divenuto classico indicano l’interesse crescente verso la formazione agronomica e la possibilità della sua diffusione oltre un mero ambito specialistico o di rappresentanza politica. Ed è proprio attraverso de’ Crescenzi che vengono ristampate le opere latine di riferimento dell’autore: Catone, Varrone, Columella* e Plinio il Vecchio*.

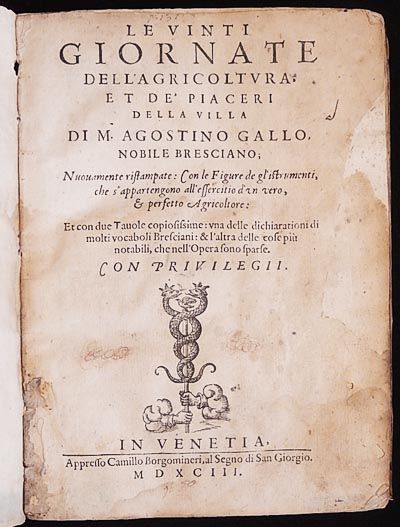

Con un piccolo balzo in avanti non si può non menzionare lo scritto di Agostino Gallo, il più importante agronomo del tempo il quale pubblica, nel 1564, a Brescia, le Dieci giornate dell’agricoltura e de’ piaceri della villa*: «a questa seguirono tre edizioni veneziane tra il 1565 e il 1566. Nel 1566 dall’officina del veneziano Nicolò Bevilacqua uscì una versione notevolmente ampliata, dal titolo Le tredici giornate; nel 1569 uscì dapprima, sempre a Venezia ma questa volta dalla tipografia di Grazioso Percaccino, un’appendice autonoma intitolata Le sette giornate dell’agricoltura, destinata a confluire, in quel medesimo anno, nell’unico volume de Le vinti giornate dell’agricoltura*. Questa fu l’edizione definitiva e servì da base per tutte quelle successive, che finirono per dare vita ad una vicenda editoriale di assoluto rilievo nel panorama italiano di quell’epoca: dodici edizioni nel corso del XVI secolo (nove a Venezia, due a Torino ed una a Brescia); sei del XVII secolo (tutte a Venezia); quattro del XVIII secolo (a Bergamo, Brescia, Cortona e Roma). L’opera ebbe grande successo oltre che a Brescia e Venezia, anche sul territorio milanese e quello veneto: si ha infatti notizia di contratti di vendita sottoscritti dal figlio di Agostino, Mario Gallo, con librai di Milano, Pavia, Bergamo, Bologna, Piacenza, Verona e Vicenza». Nelle Giornate dell’agricoltura si trovano citazioni e riferimenti a tutti gli autori “canonici” della classicità greco-latina, assieme a quelli della tradizione medievale e della prima età moderna (Pier de’ Crescenzi su tutti, ma anche Arnaldo da Villanova, Dante, Petrarca e Boccaccio). In secondo luogo, l’opera del Gallo è l’unica ad essere tradotta, ancora nel Cinquecento, in una lingua diversa da quella d’origine (francese) e ad essere divulgata nella stessa Francia attraverso più edizioni consecutive.

Più modestamente, e con tutte le differenze del caso, anche chi scrive si cimenta nella stesura di un libro sul vino. È un’opera accessibile a tutti, scritta per dare le basi anche a chi ha poche conoscenze sul vino, per potere scegliere, analizzare ma soprattutto abbinare correttamente i vini ed i cibi. Per la gioia (lo spero) dei miei cari lettori del blog pubblicherò nel tempo piccoli pezzi del libro, che ritengo interessanti e stimolanti, soprattutto sul versante storico e culturale. Il lavoro è intitolato “Vino, parliamone”.

E per farvi sorridere, ecco una citazione celebre:

“Monsieur, quand on a l’honneur de se faire servir un tel vin, on prend son verre avec respect, on l’observe, on le hume longuement, puis l’ayant reposé…

Et après, interrompt l’impatient, on le boit?

Non, Monsieur, pas encore! Après on repose le verre de vin sur la table, l’on en parle“.

(Charles Maurice de Talleyrand, proprietario di Château Haut-Brion). Talleyrand fu quel noto personaggio politico francese, protagonista del Congresso di Vienna del 1815. Château Haut-Brion è un grande nome che fa parte dell’aristocrazia del vino di Bordeaux, cru classé dal 1855, denominazione Pessac-Léognan, nella regione del Graves.

Traduciamo, liberamente:

“ – Signore, quando si ha l’onore di farsi servire un vino così, si prende il bicchiere con rispetto, lo si guarda, lo si annusa a lungo, poi dopo averlo riposto….

– E dopo – interrompe l’impaziente – lo si beve?

– No, signor mio, non ancora. Dopo avere riposto il bicchiere sul tavolo, se ne parla”.

Se ne parla e poi si beve, o meglio, lo si degusta e poi se ne parla ancora.

Altra citazione degna di nota, visto la fama del personaggio (Edoardo VII, sovrano inglese dal 1902 al 1910, figlio della Regina Vittoria: era nato nel 1841) è la seguente: “Il vino non si beve soltanto, lo si annusa, lo si osserva, si sorseggia e…..se ne parla”.

Fra i tanti libri sul vino, uno spazio importante viene dato alla degustazione e si spiega diffusamente come iniziarsi all’arte dell’assaggio, un modo per avvicinarsi alla conoscenza della materia. Il vino prima lo si guarda e si osservano con attenzione le varie declinazioni del colore, poi lo si annusa (i francesi dicono “on hume”), mettendo in azione l’odorato per riconoscere i profumi. I sensi – vista, odorato, gusto – sono così soddisfatti e si procede ad una ricognizione materiale del vino. Manca l’udito, ma a questo si rimedia facendo tintinnare i bicchieri.

A volte si aggiunge una parola – “Salute” – come augurio; esortazione al benessere per ricordarci che anticamente il vino è stato anche considerato una medicina. Nel famoso e pluri-stampato opus “La Schola Salernitana” troviamo una regola per mantenere la buona salute che ci trova totalmente d’accordo: “Se non vuoi avere problemi, comincia ogni pranzo con un bel bicchiere di vino”.

Il vino tuttavia non coinvolge solo i sensi, ma anche il cervello e il cuore. François Rabelais scrisse: “Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde”. C’è tanta cultura nel vino, che è un segno della nostra identità; coinvolge la religione, la storia e la geografia, la letteratura e la poesia.

La nebbia agli irti colli / Piovigginando sale / E sotto il maestrale / Urla e biancheggia il mar; / Ma per le vie del borgo / Dal ribollir de’ i tini / Va l’aspro odor dei vini / L’anima a rallegrar.

(Giosuè Carducci: Rime nuove, San Martino 1861/1887).